Thomas Melonio, Agence Française de Développement (AFD)

Thomas Melonio, chef économiste et directeur exécutif à l’Agence française de développement (AFD), a récemment publié avec Rémy Rioux, directeur général de l’AFD, et Jean-David Naudet, chargé de recherche au sein de cette même organisation, Au-delà de la « dichotomanie » (2025), une étude qui interroge la pertinence de deux notions centrales de l’aide publique au développement : celles de « pays développés » et de « pays en développement ».

Cette manière de classer les pays structure encore aujourd’hui notre compréhension des inégalités mondiales, de l’aide internationale et des grandes politiques globales. Mais est-elle encore justifiée à l’heure où les trajectoires économiques, sociales et politiques des pays sont de plus en plus diverses et imbriquées ? Entretien.

The Conversation : Pouvez-vous revenir sur l’histoire de la dichotomie « pays en développement/pays développés » ?

Thomas Melonio : Ces notions apparaissent vers la fin des années 1950 et le début des années 1960, au moment où se structure la politique de solidarité internationale et de développement. Dans les années précédentes, celles de l’immédiat après-guerre, les grandes institutions internationales, dites de Bretton Woods, c’est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, avaient fait leur apparition ; mais elles aidaient prioritairement les pays déjà développés. Historiquement, le premier bénéficiaire d’un prêt de la Banque mondiale, c’est la France !

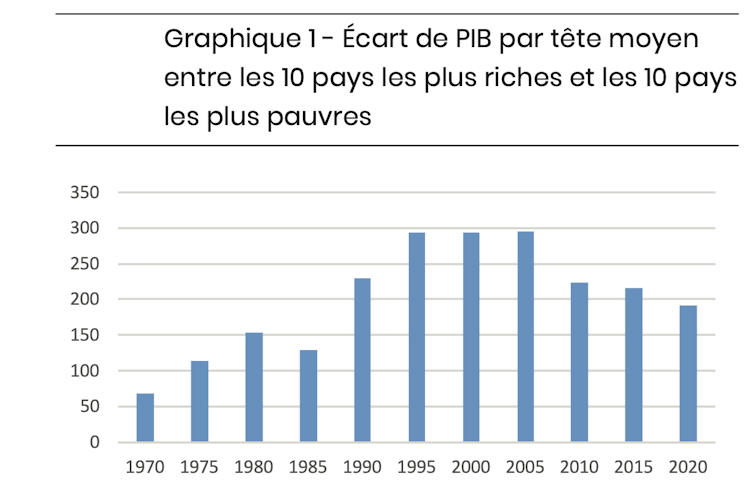

Un petit peu plus tard, au milieu des Trente Glorieuses, période de croissance rapide notamment en Europe, mais aussi au Japon, s’impose cette distinction entre deux groupes de pays – une distinction qui va donner naissance à un certain nombre de politiques publiques. Il est vrai que, à cette époque, il y a, schématiquement un groupe de pays riches, un groupe de pays pauvres… et pas beaucoup de pays au milieu. Dès lors, il apparaît assez logique d’organiser des transferts – un peu comme on peut le faire au sein de l’Union européenne ou bien, à l’intérieur de la France, entre régions.

Certes, il y a toujours eu une catégorie de pays en transition, notamment le bloc soviétique qui était en quelque sorte à l’extérieur de l’un comme de l’autre de ces deux groupes, et qu’on ne savait pas bien comment classifier dans cette nomenclature. Mais ce bloc était isolé géopolitiquement ; dès lors, ce n’était pas déterminant pour les politiques mondiales de développement.

La politique commerciale et, plus tardivement, la politique climatique seront donc édifiées autour de cette distinction entre pays développés et pays en développement. On le retrouve à l’OMC, où des mesures plus favorables ont été obtenues par des pays dits en développement – et il y a peu, c’était encore le casde la Chine, qui vient tout récemment de renoncer à ce statut privilégié.

Aujourd’hui, ces notions sont-elles encore d’actualité ?

T. M. : Les catégories anciennes ont vieilli, c’est certain. Mais l’idée de solidarité ou d’action humaniste internationale reste plus que jamais d’actualité. La question est de savoir dans quels pays cette action de solidarité humaniste doit s’appliquer. À mon sens, aujourd’hui, elle doit essentiellement être dirigée vers les pays les moins avancés (PMA), c’est-à-dire les pays les plus pauvres et les plus vulnérables, qui sont au nombre de 45. Les autres pays dits émergents doivent continuer de faire l’objet d’opérations de coopération internationale, mais cette coopération ne relève ni du vocable ni des instruments financiers de l’aide publique au développement.

Le concept de « Sud global », qui s’est imposé ces dernières années, reflète-t-il une vraie unité ?

T. M. : Je vois une très grande hétérogénéité parmi les pays que l’on associe au « Sud global » ; dès lors, j’ai du mal à y trouver une forte substance. Pour autant, il est difficile de contester la capacité ou la volonté d’un pays de s’auto-définir comme il le souhaite. Pour un pays donné, dire que l’on relève du Sud global, c’est une démarche assez politique. Mais quand bien même on la trouve insuffisamment substantielle, elle a sa réalité du fait même de sa propre déclamation. Deuxième chose : si on devait trouver une substance concrète dans le Sud global, on peut constater qu’il y a eu la formation d’institutions financières : la Nouvelle banque de développement, qui est la banque des BRICS, la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, créée à l’initiative de la Chine en 2016, et plus récemment la Banque de l’organisation de la sécurité de Shanghai. Il y a donc quand même déjà trois banques qui revendiquent une appartenance au Sud global, ce qui confère à cette notion une réalité. https://www.youtube.com/embed/PhSqVEWT4zg?wmode=transparent&start=0

L’apparition de ces structures témoigne d’une contestation des règles de fonctionnement de la mondialisation. Certains pays émergents, insuffisamment représentés par rapport à leur poids démographique au sein du FMI ou de la Banque mondiale, vont faire porter leurs efforts sur ces questions financières ; d’autres, parfois les mêmes, vont plutôt cibler le Conseil de sécurité des Nations unies. Pour des pays comme l’Inde ou comme le Brésil, l’objectif principal de l’affirmation du Sud global est plutôt l’obtention d’une place au sein du Conseil de sécurité. De manière générale, ce qui est commun à tous les pays du Sud global, c’est la volonté d’obtenir plus de place dans les mécanismes de décision.

N’y a-t-il pas un risque, quand on utilise toutes ces toutes ces notions – qu’il s’agisse de pays en développement, de pays développés, de Sud global, de PMA… – d’avoir une vision monolithique de chacun de ces pays pris individuellement, alors qu’ils sont tous travaillés par de très fortes inégalités sociales et économiques ?

T. M. : C’est quelque chose qu’il faut avoir à l’esprit, en effet ; mais je veux d’abord souligner que dans les PMA, la très grande majorité de la population vit dans la précarité. Certes, il y a, là aussi, des gens qui sont riches, mais même si une vaste redistribution interne était mise en place, la pauvreté serait quand même endémique. La situation est un peu différente en ce qui concerne les pays à revenu intermédiaire ; c’est souvent dans ces pays que les inégalités sont les plus fortes – je pense par exemple à l’Afrique du Sud, au Brésil, ou encore au Mexique. On observe également une progression des inégalités en Chine et en Inde.

Une fois qu’on a dit cela, se pose la question de la façon d’agir depuis l’extérieur. Il faut être lucide : un acteur extérieur, comme l’AFD, ne peut agir seul pour la réduction des inégalités dans ces grands pays. Il faut y construire des coalitions. A travers la coopération technique ou le financement, on peut contribuer à cette réduction, parce qu’on va cibler des quartiers pauvres ou des populations pauvres, via tel ou tel programme. Mais on ne va pas changer les équilibres politiques ou territoriaux dans un État. Depuis l’extérieur, on peut accompagner des dynamiques nationales, dès lors qu’il y a une volonté locale. Mais si la volonté n’est pas là, on ne crée pas un arbitrage politique totalement différent depuis l’extérieur.

Vous expliquez que c’est une erreur de toujours vouloir tout nomenclaturer ; mais est-ce que ce n’est pas quand même nécessaire pour pouvoir agir ? À trop entrer dans le détail, ne risque-t-on pas de se retrouver incapables de mettre des mots sur des réalités ? Comment éviter ces deux écueils : être trop schématique ou au contraire trop détaillé ?

T. M. : Notre article s’ouvre par une sorte de pirouette où nous disons que le monde se sépare en deux catégories : ceux qui divisent le monde en deux, et ceux qui ne le font pas. Au-delà de la plaisanterie, il y a un intérêt certain à essayer d’identifier des zones cohérentes, par exemple distinguer les pays qui ont plus de moyens de ceux qui en ont moins, ou les pays qui ont une plus forte responsabilité climatique historique de ceux qui en ont moins. En soi, il faut schématiser pour organiser les politiques publiques.

Il y a toujours des formes de schématisation. Le problème, c’est quand cette schématisation produit du blocage, quand on fige dans le temps des catégories qui, à un moment donné, ne correspondent plus au monde réel. Par exemple, il est anormal que du côté des émetteurs de finance climat, on ne trouve ni la Chine ni les pays du Golfe, parce qu’on a fixé la liste dans les années 1990. On se retrouve aujourd’hui avec une problématique de partage du fardeau du changement climatique et avec des catégories qui sont mal définies parce que le processus de classification ne prévoyait pas son actualisation régulière.

Deuxième exemple : l’aide publique au développement (APD). En France, on se demande pourquoi une partie de notre APD est destinée à des pays comme la Chine, l’Inde ou l’Indonésie. En réalité, on ne les aide pas puisqu’on leur octroie des prêts à des taux dits « à conditions de marché », un peu comme une banque le fait avec ses clients, ce qui dégage un excédent financier. Si entre deux pays il y a un emprunt qui est dans le bénéfice de chacun, cela ne relève plus vraiment de l’APD, mais de la recherche de bénéfices mutuels. Mais formellement, on l’appelle encore aide, alors même que cela ne correspond pas à la réalité de nos relations avec ces pays. La catégorisation existante finit par rendre une politique publique trop peu lisible, peu explicable, propice aux manipulations ou à la désinformation.

Le risque, ce sont ces catégories qui sont figées dans le temps et qui, 15 ans, 20 ans, 30 ans après leur définition, produisent des effets négatifs dans le monde réel. Il faut donc régulièrement revisiter ces catégories. Sinon, on risque d’affaiblir le multilatéralisme par une mauvaise caractérisation des pays de la planète.

Avec l’administration Trump au pouvoir à Washington, l’aide internationale apparaît plus mal en point que jamais…

T. M. : Certes, mais il faut tout de même souligner qu’il y a eu une évolution. J’appelle cela Trump 2.2. Je m’explique : il y a eu Trump 2.1, c’était Elon Musk à la tête du DOGE, des coupes franches dans toutes les dépenses publiques, et notamment celles relatives à l’aide internationale. Et Trump 2.2, c’est plutôt la ligne Marco Rubio qui semble l’emporter sur la ligne Elon Musk. Marco Rubio, a notamment annoncé un programme important de coopération dans le domaine de la santé avec le Kenya. Si Washington, qui agit ouvertement au nom de la défense de ses intérêts nationaux, fait des annonces importantes sur une question comme la coopération internationale en matière de santé avec le Kenya, alors on comprend que même dans un logiciel très nationaliste, il y a quand même des familles de pensée différentes : ceux qui pensent qu’il ne faut rien, absolument rien faire à l’international, uniquement défendre ses entreprises ; et d’autres qui vont essayer de défendre d’autres formes de coopération… même si la perspective est de se protéger soi-même ou de défendre ses propres intérêts à travers des partenariats internationaux.

Propos recueillis par Grégory Rayko.

Thomas Melonio, Directeur exécutif « Innovation, stratégie et recherche », Agence Française de Développement (AFD)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.